Escucha este artículo en formato podcast:

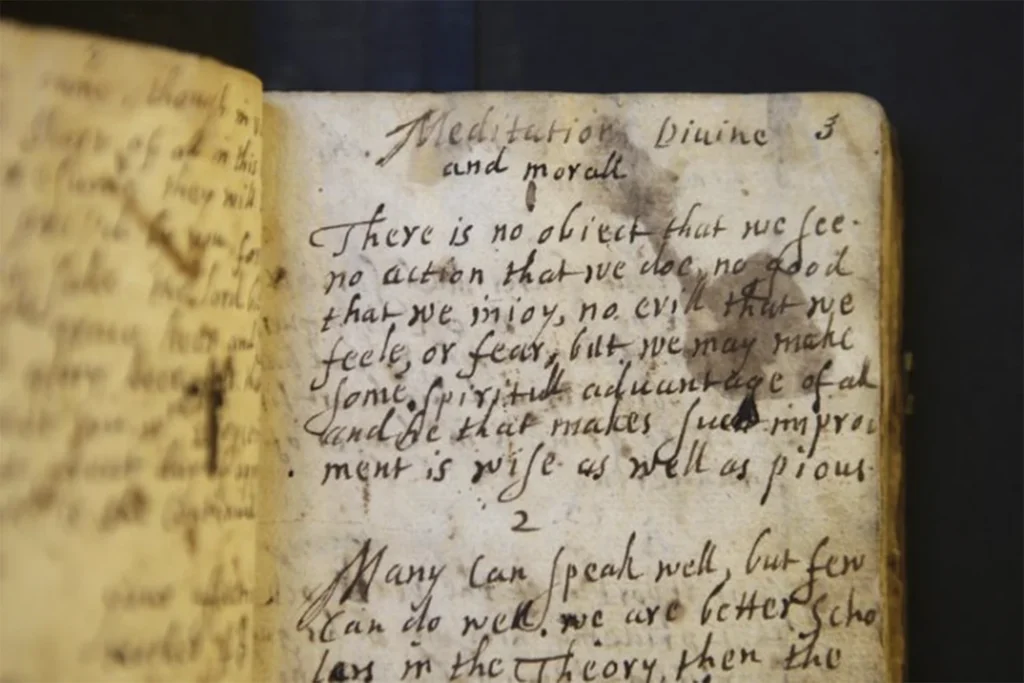

El mundo digital actual ofrece una gran variedad de voces femeninas con historias que contar. Entre ellas, resuena el testimonio de Anne Bradstreet, una mujer del siglo XVII que, sin redes sociales ni tribunas modernas, sin editoras militantes ni campañas virales, alzó su voz. No fue un grito de desesperación, sino una dulce inspiración manifestada en sus versos. Escritos entre telas, noches largas, partos y enfermedades, sus poemas aún hoy iluminan el alma de quien los lee.

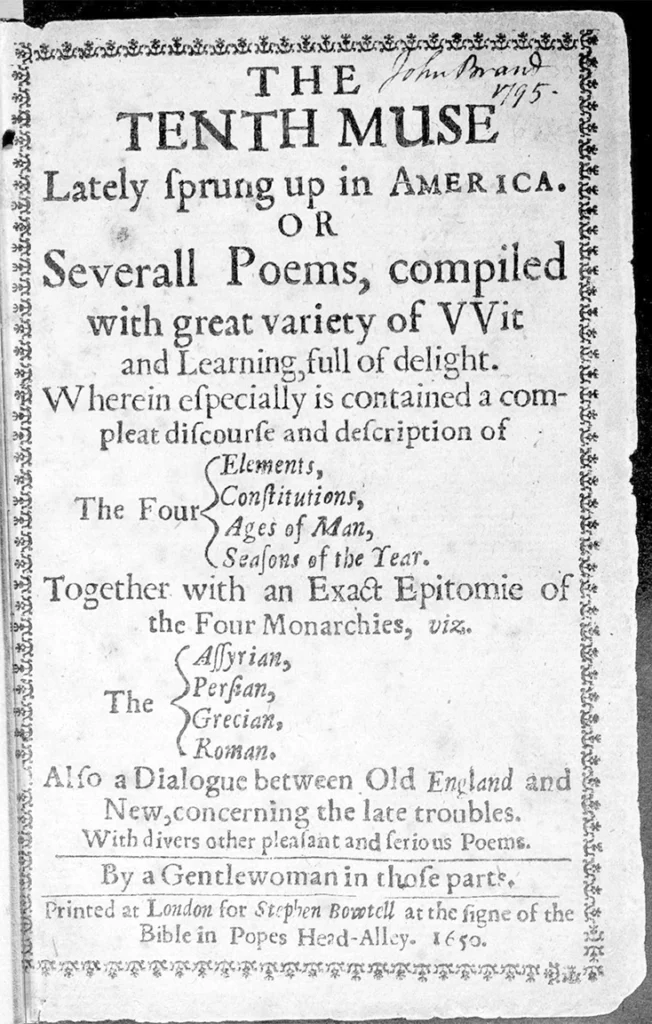

¿Puede una mujer invisible en su tiempo volverse eterna por la verdad que implantó en el alma de sus hijos? La vida de Anne Bradstreet responde que sí. El siguiente es un esbozo biográfico de esta poeta puritana inglesa que publicó el primer libro de poesía escrito desde el Nuevo Mundo: The Tenth Muse Lately Sprung Up in America (La décima musa recién surgida en América). A esta madre de ocho hijos, esposa de un gobernador, enferma crónica y colona en una tierra áspera se le ha considerado una pionera en la literatura estadounidense, y un ejemplo del cruce entre espiritualidad, vida doméstica y expresión artística.

El Nuevo Mundo: fe en tierra áspera

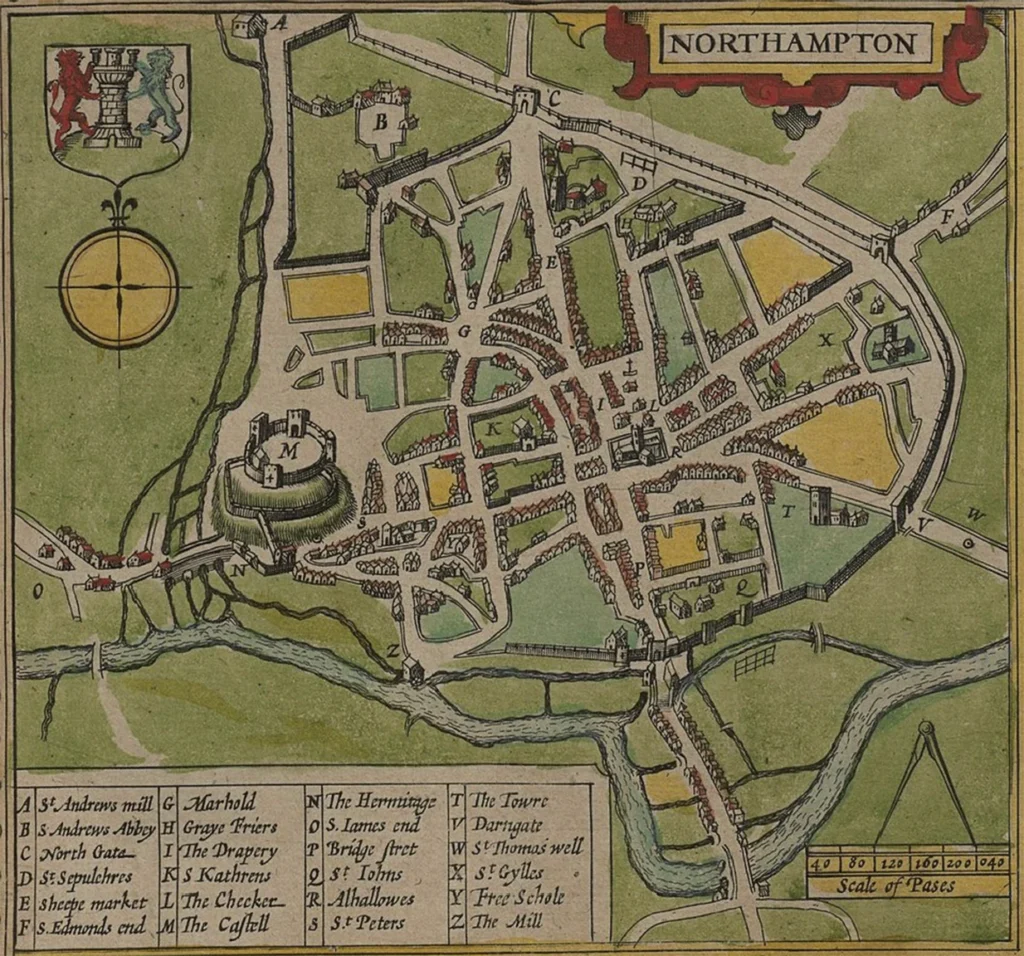

Anne Dudley Bradstreet nació en 1612 en Northampton, Inglaterra, y fue criada en el seno de la rigurosa doctrina puritana. Su educación fue extensa y fascinante; su padre, Thomas Dudley, quien era administrador de la casa del conde de Lincoln, le dio acceso a una vasta biblioteca. Allí, entre Plutarco y Séneca, Virgilio y Montaigne, Anne forjó una mente que no se conformaba con las condiciones limitantes de su época.

Aunque era mal visto que una mujer fuera conocedora de las letras, estudió teología, historia, filosofía natural y rudimentos de ciencia. No lo hizo por imposición o simple deber, sino por la pasión propia de una mente curiosa que encuentra tesoros incluso en medio de un naufragio. Bien dijo en su poema de 1650, The Prologue (El prólogo):

Soy odiosa a toda lengua mordaz

que dice que mi mano sirve más para la aguja que para la pluma.

Desde su juventud, en su corazón vibraba una certeza que más tarde guiaría su maternidad: para sembrar una fe firme en el alma de un hijo no basta con repetir fórmulas piadosas; es necesario conocer el mundo, sus leyes, su belleza y ver en ellas la firma del Creador.

Aproximadamente en 1628 contrajo matrimonio con Simon Bradstreet, un protegido del conde que le colaboró al padre de Anne con la administración de las propiedades. La pareja permaneció casada 44 años.

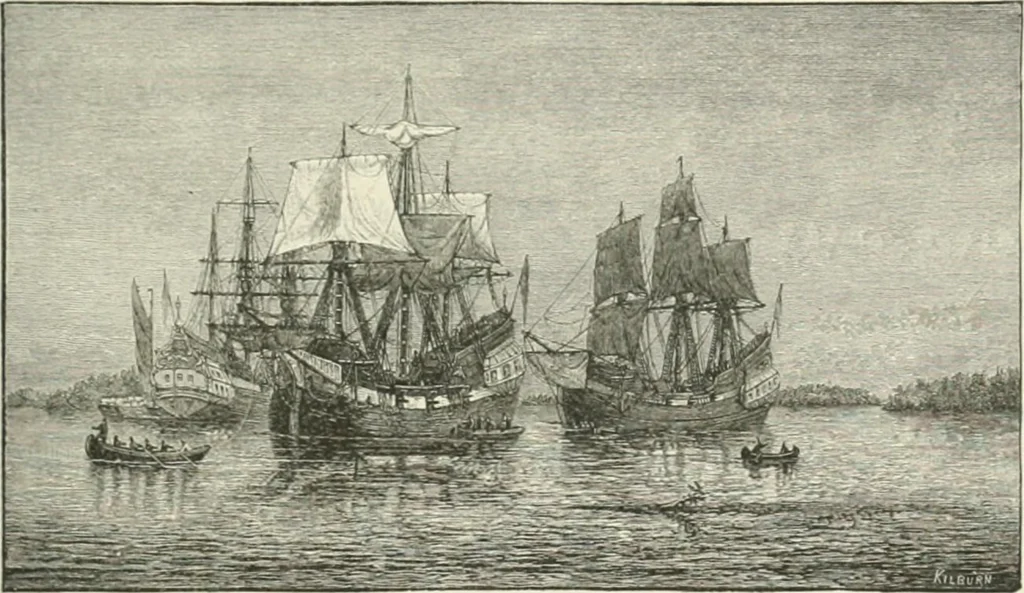

En 1630, con solo 18 años, Anne zarpó hacia el Nuevo Mundo junto a su esposo, sus padres y otros mil colonos puritanos como parte de la expedición del gobernador John Winthrop, conocida como “la Flota de Winthrop” (este fue un evento fundamental en la historia colonial de América del Norte). Llegaron con sus corazones rotos, escapando de la persecución religiosa en Inglaterra y de los placeres vulgares propios de la formación de ciudades, en las cuales empezaban a aflorar pecados oscuros.

La misión de esta comunidad que apenas empezaba a formarse en Massachusetts era vivir en obediencia y rendición completa a Dios, sirviendo como modelo para un mundo en decadencia moral. Durante sus primeros años en la colonia junto a su esposo, Anne fue testigo de la muerte y la enfermedad. En su primer invierno, conocido hoy como “El gran tiempo de hambruna” (1630-1631), muchos colonos murieron y otros retornaron a Inglaterra. Sin embargo, a pesar de las duras condiciones y de sus propias luchas con la salud (incluyendo enfermedades recurrentes), Anne Bradstreet se convirtió en madre de ocho hijos.

Allí, entre las privaciones y el clima hostil de la colonia de la Bahía de Massachusetts, el corazón de Anne se rebelaba contra el Nuevo Mundo y sus costumbres, lo cual inspiró luego la melancolía de algunas de sus poesías. Un ejemplo de esto es uno de sus poemas más conocidos, cuyo título en español sería “Al contemplar el incendio de nuestra casa”:

Cuando a menudo pasaba por las ruinas,

mis ojos afligidos se desviaban,

y aquí y allá el lugar espiaba

donde a menudo me senté y mucho tiempo yacía.

Aquí estuvo aquel baúl, y allí aquel cofre;

Allí yacía lo que yo más estimaba:

Mis cosas agradables en cenizas yacen,

y ya no las contemplaré.

Bajo tu techo ningún invitado se sentará,

ni en tu mesa un bocado comerá.

Ningún relato ameno allí se contará,

ni cosas de antaño se recordarán.

Ninguna vela jamás en ti brillará,

ni voz de novio jamás se oirá.

En silencio por siempre yacerás,

¡Adiós, adiós, todo es vanidad!

Entonces, al instante, mi corazón reprendí,

¿Y en tus riquezas de la tierra moraste?

¿Fijaste tu esperanza en cosas mortales,

del brazo de carne hiciste tus fuentes?

¡Oh! Mira más allá de este estado presente,

donde tesoros yacen que no envejecen.

— Upon the Burning of Our House (1666)

Maternidad y pluma: el jardín del alma

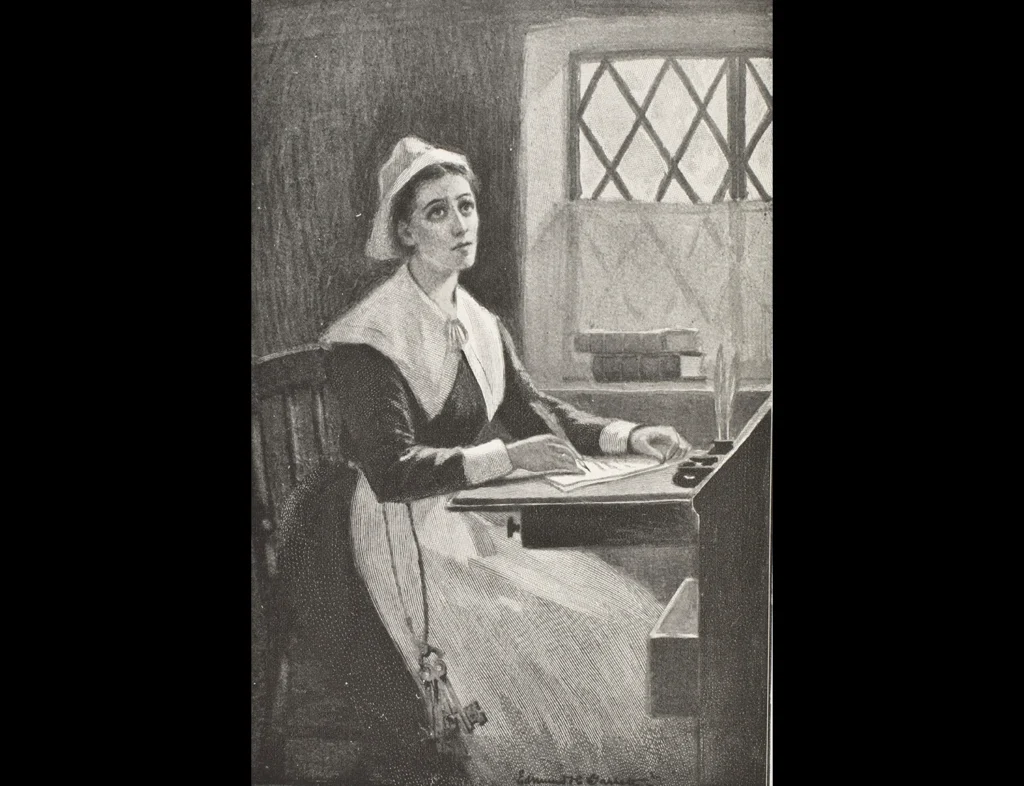

Ser madre de una familia numerosa en la colonia puritana implicaba una inmensa carga de trabajo doméstico. Anne escribió sus poemas mientras realizaba sus arduas tareas, como quien talla una joya a la luz temblorosa de una vela, lo cual resalta su talento y dedicación. Sus escritos a menudo reflejan sus experiencias personales, incluyendo las sombras de muerte que intentaban cobijar los cuerpos de sus hijos y aun su propia mortalidad. Pero fue su fe inquebrantable, entrelazada con la provisión divina, la que rugió durante la adversidad.

El hogar de Anne se convirtió en un altar para esa confianza. Allí, mientras cuidaba las cunas de sus primeros infantes, su pluma comenzaba a deslizarse con precisión. Sus versos, privados al inicio, reflejaban una mente que abrazaba lo eterno desde lo cotidiano: el amor conyugal, el temor a la muerte, la reverencia por la vida, el legado de su maternidad y la naturaleza como su inspiración.

Pero su obra más duradera no fue escrita en páginas, sino sobre las almas eternas de sus hijos. En ellos cultivó un jardín hermoso de semillas invisibles, con la esperanza de algún día verlo florecer. Anne no instruía en un salón con pizarrón, sino desde su mesa del desayuno. Enseñó ciencia y fe en la observancia de las estaciones, rozando flores y trastocando constelaciones con la mirada. Les demostró a los jóvenes corazones de sus hijos que el mundo natural no es más que el segundo libro de Dios.

Mientras la razón moderna comenzaba a alzarse contra los dogmas —en pleno auge de las ideas de Francis Bacon y René Descartes— ella enseñaba a sus hijos que la ciencia no era enemiga de la fe, sino otra vía para llegar al asombro y al agradecimiento por un Dios sublime y perfecto. Los invitaba a observar la lógica del universo, el orden de los astros y el ciclo de las estaciones, y a descubrir en ellos el trazo del dedo divino. Cultivaba en sus hijos una fe viva: espiritualmente arraigada e intelectualmente despierta. En cada criatura, en cada fenómeno, les enseñaba a ver la sabiduría que al hombre sobrepasa en la cotidianidad de sus vidas ordinarias.

Contemplaciones cósmicas: ciencia y reverencia

Anne admiraba a los sabios de su época no solo por sus descubrimientos, sino por su reverencia. Galileo Galilei y Johannes Kepler eran para ella buscadores de las huellas de Dios, como lo expresó este último en La armonía del mundo (1619): “La geometría existía antes de la creación. Es eterna como el Espíritu de Dios (…) Dios creó el mundo conforme a los números, la cantidad y la medida”. Así, afirmaba que lo que descubre nuestra mente, estuvo primero en la mente de Dios mientras creaba. Nosotros solo podemos seguir Sus huellas si es que es posible alcanzar tal privilegio.

La admiración de Anne hacia grandes mentes de su época contrastaba con el naciente materialismo que comenzaba a disociar a Dios de Su creación. Baruch Spinoza, cuya Ética (1677) proponía un universo sin trascendencia, creía que Dios y la naturaleza eran uno solo, como lo expresó su famosa frase Deus sive Natura (Dios o la naturaleza). En cambio, Bradstreet, veía el universo como una poesía encarnada, como partitura de lo eterno que revelaba al Dios verdadero, al dueño de la naturaleza y autor de sus leyes. Su hogar fue, así, un pequeño monasterio del pensamiento; no una prisión, sino un laboratorio donde lo visible conducía a lo invisible. Cada flor era signo; cada estación era metáfora; cada pregunta, una oración.

Entonces más alto en el sol reluciente miré,

cuyos rayos eran sombreados por el árbol frondoso.

Cuanto más miraba, más me asombraba,

y suavemente dije: ¿qué gloria es como la tuya?

Alma de este mundo, Ojo de este Universo,

no es de extrañar que algunos te hicieran una Deidad:

si no hubiera sabido mejor (¡ay!) lo mismo hubiera hecho yo.

Tú, como un Novio de tu Cámara sales,

y como un hombre fuerte se goza en correr una carrera.

La mañana te anuncia con sonrisas y rubores.

La Tierra refleja sus miradas en tu rostro.

Pájaros, insectos, animales con vegetación,

tu calor de la muerte y la languidez revive:

y en el oscuro vientre de la naturaleza fértil te sumerges.

— Contemplaciones (1678)

Su visión no se limitaba a una admiración estética; era también una búsqueda activa de verdades eternas. A menudo contrastaba la transitoriedad de la vida humana y las posesiones terrenales con la constancia y la eternidad de la creación de Dios. Aunque la naturaleza cambiaba con las estaciones, siempre regresaba, simbolizando la promesa de la resurrección y la vida eterna que Dios ofrecía gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Fue ese crudo invierno de su cruz lo que abrió los jardines eternos de nuestra primavera.

…cuando el invierno ha pasado y los placeres del verano fluyen,

entonces me regocijo, mi invierno ha pasado, lo veo.

Y así como la primavera reanima los árboles muertos,

tan segura esperanza hace prosperar mi espíritu.

— Contemplaciones, estrofas 15–16 (1678)

Frutos invisibles: herencia espiritual

A medida que sus hijos crecían en virtud, tomaban esposas y tenían hijos propios, la señora Anne persistió fiel en su pluma, vertiendo en tinta sus meditaciones sobre los gozos y tribulaciones del hogar, los misterios de la fe y la sombra constante de la mortalidad.

Criados en un hogar de piedad sincera y amamantados en letras por padres doctos, sus hijos llegaron a ser ornamentos de la comunidad, conocidos por su honra y templanza. Entre ellos brilló de modo particular Simón Bradstreet el joven, quien, siguiendo las sendas de su padre y su abuelo, llegó a juzgar con justicia y a gobernar con prudencia la Colonia de la Bahía de Massachusetts. Así se manifestó uno de los más nobles frutos de su legado: su linaje floreció, así como la firmeza de aquella fe heredada, cuya evidencia fue una vida de servicio y devoción perenne.

Anne Bradstreet, esta mujer de virtud probada y entendimiento elevado, partió de este mundo el 16 de septiembre de 1672, habiendo cumplido 60 años de su peregrinaje terrenal, en la villa de Andover, en la Colonia de la Bahía de Massachusetts. Así, su Creador la arropó en su último descanso con aquella naturaleza que había sido su fiel compañera durante sus meditaciones ante la bruma dorada de la tarde, bajo lechos de lirios del valle y violetas tempranas.

Su vida fue cual lámpara encendida en tiempo de sombras, dando testimonio de fortaleza, agudeza de ingenio y devoción sincera, en un siglo en que pocas voces femeninas hallaban eco. Su primer libro fue impreso con una frase en la portada: “Por una dama de aquellos lugares”. Su cuñado, John Woodbridge, fue quien se ocupó de esta labor en Inglaterra, pero tuvo que explicar que ella no dejó a un lado sus labores domésticas por dedicarse a la pluma.

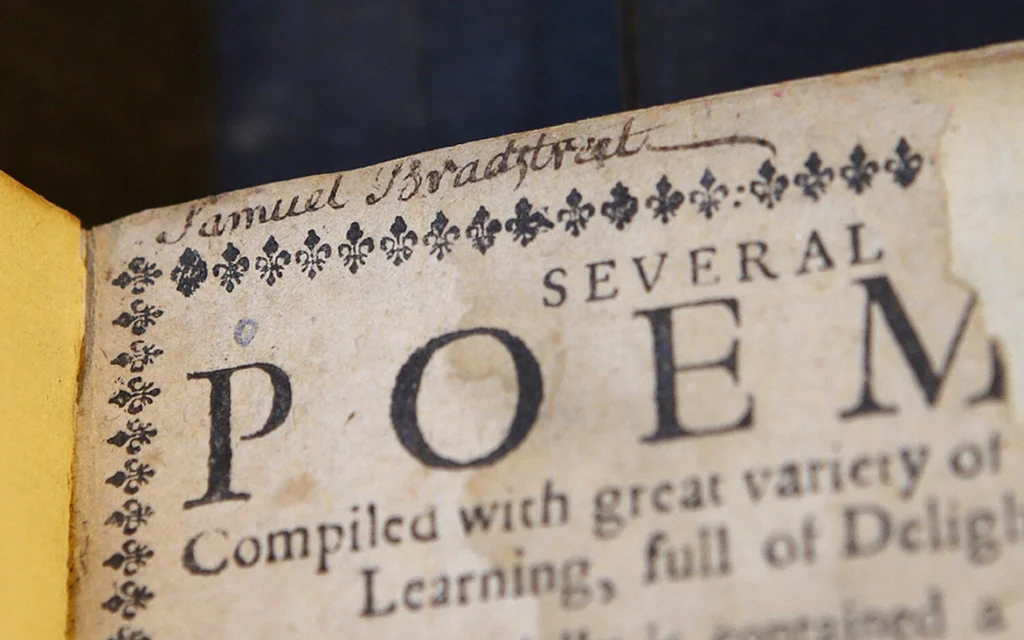

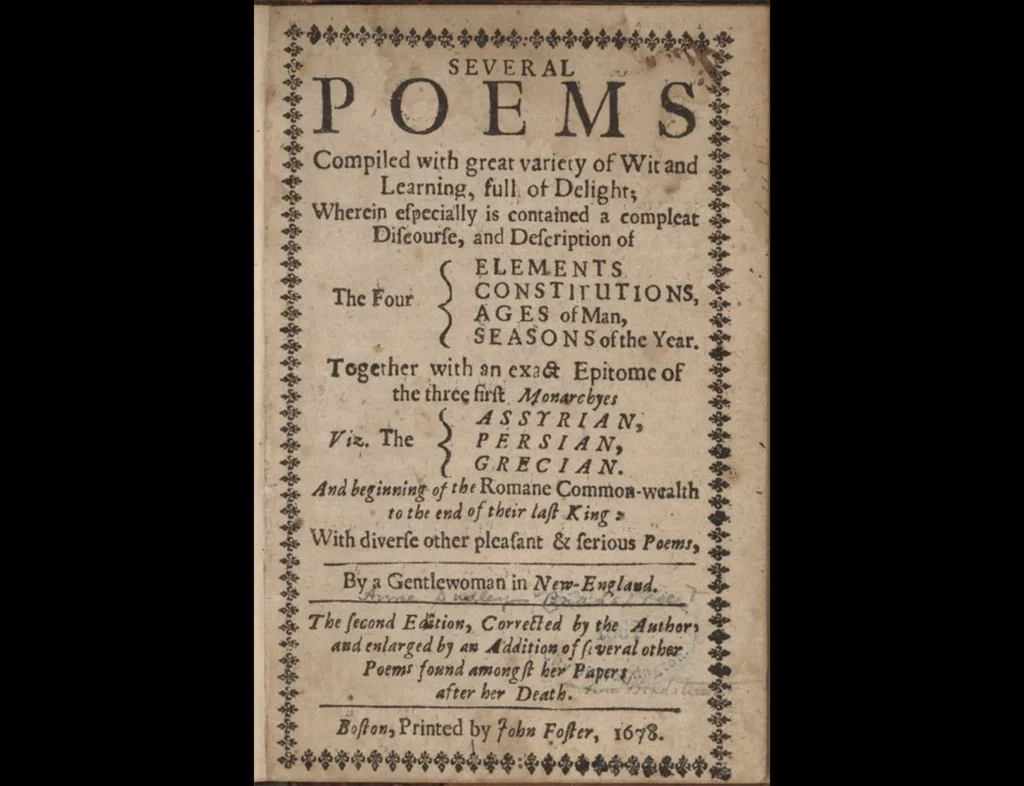

A pesar de la importancia de esa publicación, fue su obra póstuma de 1678, Several Poems Compiled with Great Variety of Wit and Learning, Full of Delight (Varios poemas recopilados con gran variedad de ingenio y saber, llenos de deleite), la que aseguró su lugar entre los grandes, al contener sus Contemplaciones y otros poemas del alma que dialogan con lo eterno. Así quedó firme su nombre como la primera poetisa en el Nuevo Mundo. Más su heredad no mora sólo en las letras: fue también madre del espíritu, y en su verso dio nombre al dolor, a la fe y al anhelo humano que busca a Dios en medio del quebranto.

Ella comprendió —como sólo los espíritus más lúcidos en cada siglo lo hacen por gracia divina— que el fin último del saber no es la exaltación del hombre, sino el reconocimiento de Dios. ¡Cuán lejos estamos hoy de esa claridad! En un mundo que se precia de ilustrado, en el que abundan las voces que proclaman, pero escasean los corazones que escuchan, nuestros ojos, esclavos de pantallas que parpadean sin cesar, han olvidado mirar los astros, el ritmo de las estaciones, el rastro de vuelo de las aves.

Los niños ya no raspan sus rodillas en los árboles, sino que crecen entre concreto y luz artificial, ajenos al canto de un ave o al nombre de una flor que jamás se les enseñó. Y sus madres, las que aún debieran ser jardineras del alma, tampoco reconocen esas flores, ni sus nombres, mucho menos su misterioso poder, pues poco se percibe. Hemos perdido el contacto con una de las fuerzas más nobles de la creación: la naturaleza, ese segundo libro de Dios, cuyas páginas vivas alimentan la eternidad del alma y guían el pensamiento hacia el Creador. Al dejarlo cerrado, nuestras almas han enmudecido, y con ellas también las de nuestros hijos.

Sin embargo, no todo está perdido. Aún queda esperanza para aquellas madres que, como Anne, contemplan con temor reverente el alma de sus hijos. Mujeres que no desean formar consumidores que aceptan el catálogo de ofertas de filosofías huecas, sino peregrinos militantes para los días por venir. Madres que entienden que instruir en ciencia, filosofía o historia no es un lujo, sino un deber sagrado, pues en cada área puedan guiar a aquellas almas eternas que se les han encargado. Si ellas, con oración en los labios y verdad en el corazón, deciden alzar su voz —aunque sea en la intimidad del hogar— habrán de escribir, como Anne lo hizo, versos invisibles en las vidas que les fueron confiadas y huellas de eternidad en sus hijos para tiempos que serán, sin duda, más oscuros que los nuestros.

Referencias y bibliografía

Several Poems Compiled with Great Variety of Wit and Learning (1678) de Anne Bradstreet. Boston: John Foster.

The Works of Anne Bradstreet (1967) de Anne Bradstreet, editado por Jeannine Hensley. Cambridge: Harvard University Press.

Harmonices Mundi (1997) de Johannes Kepler, traducción por E. J. Aiton, A. M. Duncan y J. V. Field. Philadelphia: American Philosophical Society.

Ethics (1996) de Baruch Spinoza, traducción por Edwin Curley. Londres: Penguin Classics.